それでいろいろ考えてみた末、真鍮(しんちゅう)を近所の職人から少し貰って、木の台に貼り付けてみた。作業スペースを金属にしたことで、糊の拭き取りがとても楽になり、効率が上がった。これが徳次の生涯で最初の考案だった。

年季奉公が終わった翌年、明治43(1909)年2月のことだった。この日、納品に行った帰りに急に腹が痛み出した。しばらく道端にしゃがみ込んで痛みの治まるのを待ったが、治まるどころか増してきて、しゃがんでいるのも辛くなった。

養家からすぐ近くの所だったので、少し休もうと思い、東大工町の長屋に向かった。脂汗をかきながら腹を押さえてどうにか辿(たど)り着くと、家には誰もいなかった。

しばらくごろんと横になっていたが、そのまま寝込んでしまうわけにはいかない。痛みはなかなか治まらないので、何か薬でもないだろうかと、たった一つだけ家の中で家具といえる茶箪笥(ちゃだんす)の引き出しを開けてみた。

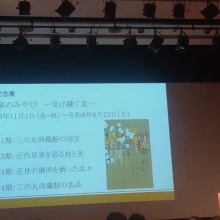

開けてみては空しく閉める繰り返しの、いくつめかの引き出しの中に和紙を綴(と)じた横12センチ、縦6センチくらいの小さな細長い帳面があるのが目についた。

何気なく取り上げて見ると表紙には“月落鳥啼 花控”と見事な達筆で書かれている。

こんなものが家にあったのかと、不審に思いながらパラパラとめくる。冒頭には明治十九年とある。細い毛筆の文字で書かれたそれは日記のようだった。中の文字も表紙と同じ達筆だ。なお読み進むと“早川”の名前が散見された。徳次はこの日記に理由のない確信を得ていた。

“これは実のおっかさんの日記だ!”。